よく散歩で品川区内を歩き回っています。

歩くついでに適当に探索テーマを決めてそのテーマに絞って街の風景を観察したり撮影したり図書館やネットで情報収集したりして楽しんでいます。

その探索テーマの中でも最も大きいのが「品川用水と目黒川の名残りを探す」というテーマです。品川用水は名前の通り品川全域に広がっていた人工の水路で、ほぼ全部地下に埋められています(つまり暗渠になっています)が、今でもその痕跡が街の中にたくさん残っていて、歩くたびに新しい発見があってわくわくさせられます。一方、目黒川はもちろん今でも川として流れていますが、東京湾に出る河口付近の数キロはかつて直線化の工事が行われて昔と全然違うところを流れているので、直線化前の流れと岸辺の痕跡を探すとこれもまたおもしろい発見が色々あります。

そんなこんなで手元にかなり情報が増えてきたので、同好のみなさんの目に留まるといいなと思いつつ、 Webページにまとめてみようかと考えました。専門家でも何でもないのでおかしなことを言っているところもあるかもしれませんが、ネット上の先人のみなさんのレポートでもあまり見かけないような珍しい情報も盛り込めたかと思います。

例えば、

- 大井の掛渡井そばの隧道の痕跡

- 戸越銀座の川の水源だった池の痕跡

- 細川家下屋敷(戸越公園の前身)に流れ込む水路の痕跡

- 細川家下屋敷から流れ出る水路の痕跡

- 立会川に流れ込む水路の痕跡

- ゼームス坂を横切っていた水路の痕跡

あたりはあまりネット上でも見かけない情報のように思われます。

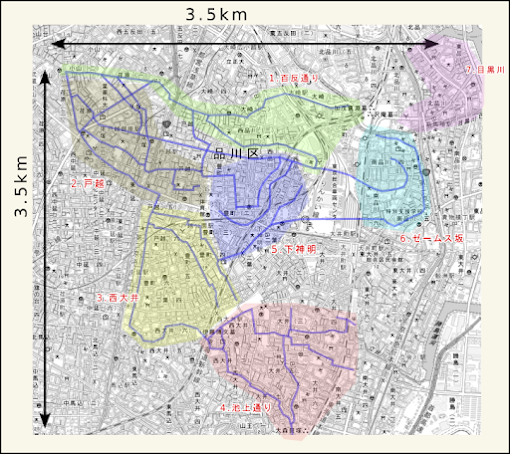

探索対象の範囲はこんな感じ

まずは品川の地図の上に探索対象の範囲を描いてみました。

薄い青の線が品川用水や関連する川などの流路を示しています。長さを全部足すとどのぐらいの距離になるんだろう?

また、自分なりに全体を7つの地域に分けて、名前を付けてあります。このあとはこれらの地域ごとに順番に水路の痕跡を追いながら分かったことや考えたことを書いていきたいと思います。

水路の跡の探し方

ところで他のみなさんのレポートでもよく書かれていますが、無くなってしまった水路の痕跡を探すにはコツがあると思います。私の場合も最初は他のみなさんのレポートを見てそこに紹介されている場所に見物に行っていただけなのですが、そのうち自力でも流れの痕跡を探せるように自然になっていきました。何かしらのコツをつかんだんだと思います。

そのことについては別のページ(水路の痕跡の探し方)に書いておきたいと思います。

名前の読み方

通りや橋の名前で読み方が分からないものがたくさん出てくるので、ここにまとめておきます。だいたい登場する順にしてみました。

荏原(えはら) 権現台(ごんげんだい) 戸越(とごし) 桐ケ谷(きりがや) 後地(うしろじ) 神明(しんめい) 鹿島庚塚(かしまかのえづか)

居木橋(いるきばし) 三嶽橋(みたけばし) 古戸越橋(ことごえばし)

百反通り(ひゃくたんどおり) 三ツ木通り(みつぎどおり) 四間通り(よんけんどおり) 瀧王子通り(たきおうじどおり)

貴船神社(きふねじんじゃ) 明力稲荷(みょうりきいなり) 庚申供養塔(こうしんくようとう) 荏原金刀比羅神社(えばらことひらじんじゃ) 作守稲荷(さくもりいなり) 荏原神社(えばらじんじゃ)

地域ごとの探索記録

では上に示した地域の順に見ていきましょう。

地蔵の辻から大崎駅近くの目黒川まで百反通りに沿って東に向かって流れていた地域です。探索範囲の上辺部分にあたります。

地蔵の辻から戸越公園の手前まで南東に向かって流れていた地域です。北西から流れてきた品川用水が地蔵の辻で分岐して、さらに戸越銀座の谷や戸越公園に向かって分岐しながら流れていくので、かなり入り組んだ水路だったようです。探索範囲の左上の部分にあたります。

国道1号に沿って南に向かって流れ、東西方向に流れる立会川に注ぐまでの地域です。立会川までは3本ほどに分岐して流域は広がっていきますが、立会川の谷を越えるのはそのうちの1本だけで、西大井駅のそばを抜けてさらに南へと流れていきます。探索範囲の西の端の部分にあたります。

大森に向かって低くなっていく斜面を流れ落ちている地域です。何本もの水路に分かれて池上通りをあちこちで横断したあと、JRの線路の下をくぐって海に流れ込んでいたようです。探索範囲の南の端の部分にあたります。

戸越公園から流れ出た川とそれに平行な用水が戸越銀座の谷を流れてきた川に合流していたらしい地域です。探索範囲の真ん中の部分にあたります。

大井町駅の北側を東向きに流れていた水路がゼームス坂に沿って北に向きを変え、目黒川まで流れていたと思われる地域です。大井町の商店街やJRの車両センターを横切るので途中に痕跡が少ないせいか、あまり注目されていないようです。探索範囲の東の端の部分にあたります。

品川用水や他の川と合流したあと、直線化工事によって東京湾に向かってまっすぐ流れている地域です。昔は河口付近がかなり蛇行していたので直線化が行われたそうですが、工事は昭和15年と最近(?)なので直線化前の流路の痕跡は今でもたくさん残っています。探索範囲の右上の部分にあたります。

今後調べてみたいことをメモしておきました。

ところで、探索範囲を見ていると気づくのですが、大井町駅から海のほうに向かってほぼ水路が分布していない地域があるのがおもしろいです。古い街道とかがあって人がいなかったということはないと思うのですが、立会川があったからそれで十分だったということなのでしょうか?