国道1号に沿って南に向かって流れ、東西方向の立会川に流れ込むまでの地域です。

3.西大井 ⇐

薄い青の線が品川用水や関連する川などの流路を示しています。

この地域には大きく3本の水路があると思います。

1本は戸越公園駅のそばを通って南東に進み、立会川に流れ込むルートです。

もう1本はそれと平行するように戸越公園駅の南側を通過して、西大井駅にまっすぐ流れるルートです。

さらにもう1本は国道1号に平行してまっすぐ南に進み、立会川を越えてすぐ東に直角に曲がり、西大井駅のすぐ南側を通過して大森方向に流れていくルートです。

戸越公園駅 ~ 大崎高校 ~ 立会道路

まず一番東側のルートをたどっていきます。

「2.戸越」の最後のところで都道420号から右折して南に進むと左(東向き)に入る路地への分岐が2つ続きます。

まず戸越公園駅に向かう路地です。角のところに不思議なスペースがあるのが特徴です。

ここで東向きに分岐した水路はさらに南東に向かい、途中で、有名な権現台踏切を越えて目黒川へ流れ込む流路と、そのまままっすぐ立会川へ流れ込む流路に分かれます。

曲がると戸越公園駅まで一直線です。

途中特に何もないのでどんどん行きます。戸越公園駅の裏手で駐車場に突き当たったところに右に曲がって線路を横切るような通路の跡があります。

これが水路の跡ということらしいのですが、大正の地図ではちょっと手前、駅のど真ん中辺りで曲がっているようにも見えるのではっきりとしません。そのころは線路も今より北側にあったようですし。ちなみにその線路の跡っぽいスペースも上に写っている駐車場の左側にありました。

線路の向こう側にいってまっすぐ東に進み、大崎高校の南側を過ぎると、南向きに曲がる路地がいくつか現れます。そのうちの2本のどちらかが水路の跡だと思うのですが、どっちもどっちで決め手に欠けます。

1つ目の角は大正の地図でも水路が曲がっているところとして描かれています。ここで曲がって路地を抜けると四間通りに出ますが、向かいにも細い路地(しかも行き止まり)が続いていますし、四間通りの歩道が右折方向よりも左折方向が広い構造になっているのが怪しいです。

一方、2つ目の角も怪しいです。この丁字路にあるマンホールは水が流れる音がしますし、写真のようにコーナーのところに特徴的な段差があるので、こちらが水路だったと言われても不思議はないです。

案外両方とも水路の跡なのかもしれません。

四間通りを横切って南に進むとゆるやかに蛇行していきますが、少しして三叉路が出現します。この三叉路は左が権現台踏切方面、右が立会川方面の水路の跡だと言われています。

ここでは立会川方面(右)に曲がります。さらに進むと横須賀線にぶつかってまっすぐ進めませんが、一旦右に曲がるとすぐ横須賀線の下をくぐる道があるのでそちらで迂回して再び同じ方向に進みます。

この線路にぶつかって迂回させられる構造は水路跡によく見られる構造ですが、水路は高いところの縁に作られていたことが多く、一方線路も高い地面の上に作られることが多かったので、水路跡の道路と線路を交差させるための構造としてすぐ脇にある低い地面を迂回するように作る傾向が現れているのではないかと妄想してみました。

そのあとは水路の形跡は特になく、まっすぐ南に進むと立会道路が見えてきます。

立会道路は立会川の川面よりもだいぶ盛り上げたところを通っているようで、立会道路の上から今通ってきた路地のほうを眺めると下り坂になっています。次の写真は手前から奥が立会道路で、交差点に左から来るのが今通ってきた路地です。

埋められる前の立会川の川面はもっと低かったので、路地に沿って流れてきた用水はそのまま立会川に流れ込んでいたんだろうと想像します。

国道1号 ~ のんき通り ~ 西大井駅

都道420号から右折した路地に戻って、さきほど左折して戸越公園駅のほうに進んだところから2つほど先の交差点に進むと、左側にもう1本の水路の跡が現れます。ここは車は通れませんよと主張しているかのように標識が真ん中に立っています。

ここで分岐した用水は大きくカーブしながら南下して西大井駅のそばで立会川に流れ込んでいたと言われています。

この路地を入ると太い道路を横切りつつ細かく蛇行しながら進みます。横切る道路を越えるときに左右に少しずれるのも水路跡のあるあるです。

幅は小さいですがきれいに整備されている感じで、抜け道として日頃から利用されているらしく、何人もの人とすれ違いました。

東急大井町線の踏切のそばに出ます。

ここで水路も右に曲がって踏切を渡るのかと思いきや、正面に水路の痕跡がありました。水路は線路を斜めに横切るように延びていたようです。

ここは通り抜けられないので他の道を使って迂回すると、延長上にまだ水路の跡が延びていきます。

商店街のビルの間を進みます。

一部分だけ急に広くなったりするのがおもしろいです。この写真の正面までは広くて、そこで再び狭くなっているのが分かります。

この狭いところを抜けるとその向こうは西大井駅まで南に向かってまっすぐの通りになります。西大井駅に近い部分はのんき通りと呼ばれているそうです。

このまままっすぐいけば西大井駅ですが、数ブロック手前のコンビニの角を左(東)に曲がると、右前方に細い路地の入り口が現れます。

一見すると通路に見えないですが、フタのしまった用水路のようになっていて、その上を通れます。

西大井の駅のほうに向かってどんどん行くと、途中に小さい橋が残っていたりします。数色の上を跨がずに通ったり、自転車を押して通ったりするようにしたのでしょうか。

右に左に曲がりながら進むと、雑草で覆われてしまっているところもありますが歩けなくはないのでそのまま進みます。

横須賀線が見えてきます。

道路に出たところで振り返ると、今通ってきた水路がそこにあることに気付くのは難しそうです。

このあとは横須賀線をくぐった少し先ぐらいで立会川に流れ込んでいたのだろうと想像しています。

国道1号 ~ 大井の掛渡井 ~ 西大井駅

次は、今回探索した品川用水の流域の西の端をたどるルートです。

都道420号から右折したところに戻って、左(東)に進む2本の水路への分岐を通り過ぎてそのまま南下していきます。すると東急大井町線の戸越公園駅と中延駅のちょうど中間のところに突き当たります。この突き当たった様子も注目スポットとしてよく紹介されていますね。水路はこの正面をまっすぐ進んでいたようですが、今は少し右に行ったところで大井町線をくぐって反対側に回るようになっています。

大井町線をくぐった反対側には小さい公園があります。公園も水路の痕跡に付きものです。公園の出入り口の形すら水路の跡のような気がしてきます。

やがて左側(東側)に上神明児童遊園が現れます。このあと立会道路まで道沿いに南北に延びる細長い公園です。この辺りで道の下り勾配がきつくなったと感じます。おそらくかつての立会川に向かって下っていく河岸だったところなのだろうと思います。

公園自体も南に向かって徐々に下っているように見えます。しかしよく観察すれば公園よりもその周囲の地面のほうが下り勾配がきついことが見て取れます。

細長い公園の真ん中あたりまで来たところで公園の外側を覗いてみると、かなりの高低差が生まれていて、公園と住宅の地面との間に階段が作られているほどです。

この公園のある辺りは「大井の掛渡井(かけとい)」と呼ばれていて、品川用水の流れがこの先で立会川の流れを越えていたらしいです。最初は「とい(樋)」という名前になっているように木製や石造りのU字溝のようなものを盛り上げた土手の上に置いて立会川の河原を横断するように渡していたそうです。品川歴史館の「品川用水マップ」には江戸時代は木製、明治時代は石造りのアーチ橋だったとあり、「品川用水沿革史」には昭和16年に鉄筋コンクリート製だったとあります。結構立派な水道橋だったんですね。(ただし昭和16年当時は底に穴が開いていて、水は立会川に流れ落ちてしまっていたそうですが。)

どのような構造だったのかは細かく等高線を引いてみると少し見えてきます。

左端を北から南に向かう道が今歩いている道です。ちょうど公園の北の端に当たるところで急に勾配がきつくなり始めて立会川に下りていく地形になっていますが、この道路だけはピンクに塗ってある高さを維持しようとするかのように地面が盛られていることがわかります。

用水の高さを維持しようと思ったとすれば、南の対岸もピンクに塗ってある高さで崖にぶつかるように土を盛ったのではないかと推測できます。

どのぐらいの高さだったのか、荏原第五地域センターの「第5つうしん」によれば立会川から3m高かったとのことです。

現在の風景では、公園は南端で立会道路にぶつかって終わります。立会道路の向こうに品川用水が高さを維持したまま突き当たっていたであろう崖がのぞいていて、さらにその向こうは高校のグラウンドになっています。ここに水道橋のようなものがあったことを想像すると楽しいです。

残念ながら立会道路の向こう側の崖のそばは住宅になっていて近寄って状況を確認することができません。

最も崖に近寄ってもこんな感じ。路地のほうはここで左に曲がってしまうのでもはや水路とは関係なさそうです。(しかも曲がった後で少し下ってしまいます)

なお「品川用水沿革史」によれば、品川用水と呼ばれるのはこの「掛渡井」までで、ここから先は「大井内堀」というのが正しい名前だそうですが、一方でこのずっと先の鹿島神社境内の品川用水の記念碑には「品川用水大井町内堀普通水利組合」と刻まれているとのことなので、「品川用水」という呼び名がどの範囲を指すのかはばらつきがあったのだろうと思います。この先も水路がつながっていたのは確かなのでこのまま品川用水と呼ぶことにします。

さて、ここを左に曲がると、立会道路と崖の上(光学通り)を南北につなぐ道路に出ます。

左から右(北から南)に向かってかなりの上り坂です。自転車押してらっしゃいますもんね。この坂を観察すると、今いるところが水路の真上で、このあと坂の上(すなわち光学通りの近く)まで流れが続いていけるとはとても思えません。この辺りの路地の曲がり具合がいかにも水路っぽいことから、ここが水路の跡だという誤解を生みやすいのかなと思ったりします。

現在崖に一番近い道は上の写真の左前方(工事の壁の向こう側)に続く路地ですが、こちらの路地も低地に向かって下っていってしまうので、光学通りに沿って流れる水路の跡ではなさそうです。とりあえずその路地を西大井方向へ光学通りと平行に進んでみると、横須賀線の線路に突き当たります。

この突き当りを右にいくとすぐ光学通りの踏切に出るのですが、その踏切まで短い上り坂になっています。その上り坂の上から見るとこうです。

よく見かける説明ではこの辺りで水路が光学通り側に向かうことになっていますが、この上り坂を見るとそれはなさそうに感じられます。

ここでちょっと戻って大井の掛渡井の近くから光学通り沿いの様子を見てみます。

次の写真は大井の掛渡井のすぐ南側の光学通りに上ったところを撮ったものです。光学通りを挟んで南北(左右)に向かって急な下り坂があって、光学通りが尾根状の高いところにあることがわかります。

この写真の左側の坂の途中から見ると次のようになっています。

写真の横方向の尾根っぽい雰囲気が伝わるでしょうか。

ここで振り返って坂道を見下ろすと、坂道の右側の住宅の間に柵で塞がれた空き地が見えます。どうもこれが品川用水の跡のような気がします。そうだとすると、推定通り崖の中腹(しかもかなり高いところ)を水路が通過していたことになります。

隧道について

ところでここで少し視点を変えてみます。

この光学通りの尾根筋の下をくぐるような「隧道(トンネル)」がかつて存在して、品川用水から分岐した流れがその中を通って尾根筋の南側に向かって流れていたという話があるので、その跡を追ってみました。

ある古い地図には、水路は上の写真の坂の中腹を西から東に流れ、光学通りの近くに寄ってきたところで東向き(西大井駅方向)と南向きに分岐して流れていた様子が描かれています。その分岐している場所を直接観察できればいいのですが、住宅がぎっしりで近寄ることができません。

この写真の正面に崖のような大きな段差があって、その段差の上部に水路があったはずです。もし南向きに分岐する隧道の入り口の跡が今でもあるならこの辺りが可能性が高そうです。

しかしいろんな文献を当たってもこれだと思える説明がないので、自分なりに推測してみました。

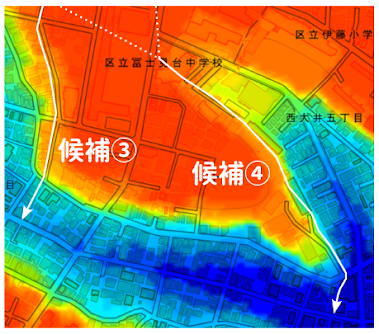

実線は西大井駅方向の水路です。候補①は「掛渡井」を越えた直後に尾根を横断していたルートです。候補②は尾根に近寄った位置で分岐し、その後急な斜面を下って谷沿いに流れていたルートです。候補③は②と途中までは一緒ですが多くの水路がそうであるように高いところを流れて台地の南端まで来たところで谷に向かって下っていくルートです。候補④はもう少し西大井駅方向に進んだところで分岐してもう1つ別の谷に下っていくルートです。

候補①は狭くて急な階段を下りる通路があるぐらいで、水路の跡らしきものは発見できていません。

候補②のクランク状に曲がるところはかなりの高低差を下りますが、クランク状に流れ落ちる構造はあまり水路の跡らしくないように思われます。

一方、候補③の路地は次のようになっていて水路の跡らしき雰囲気です。

候補②と候補③がどんな関係にあるのかというと、候補②の路上から坂道を見上げた様子は次のようになっています。

候補③の路地がかなり高いところにあることがわかります。水路はできるだけ高いところを通るように作るという法則(?)からすると候補③のほうの可能性が高いように思います。

しかもこの路地③の突き当り、谷に下るところは次のような様子です。階段とは別に左側に不思議なスペースがあって、ここを急流になって流れ落ちていたんじゃないかと想像してみました。

この階段を下から見ると次のようになっていて、ちょっと不思議な様子です。

候補④はもう1つ東側の谷に向かって隧道を掘ったのではないかというものです。

候補④のルートに沿ってうろうろ歩いてみたところ、ちょうど谷の西の端(台地の東側)に暗渠っぽい細長い隙間を見つけました。この路地は「く」の字に曲がった袋小路なのでこの隙間を見つけるのは中々難しそうです。

上の写真の右側(路地があるほう)が台地の上面です。台地の端から段差の下を覗き込むと暗渠っぽいまっすぐなスペースがあります。このスペースは南東の如来寺のほうに伸びていきますが、写真の正面のところでビルにぶつかって途切れます。

このスペースの反対の端(北西側)を覗き込むと、そちらも住宅との段差にぶつかって途切れます。

このすぐ先で谷が終わっているので、この辺りが隧道の出口だったんじゃないかと想像してみました。

ちなみに南東方向は如来寺の敷地の境界線に沿って延びていて、そこまで行ってみると如来寺のすぐ外側に同様のスペースがありました。

推定した水路を地図に重ねてみると次のようになります。

水路の候補③は台地の西側を流れ落ちていただろうというものです。

水路の候補④はさきほどの暗渠らしきスペースを前後に延長したものです。この候補④の末端は谷を西から流れてきた川と合流していたんじゃないかと思います。その合流点と思われるところに行ってみたらそこにも水路の跡っぽいスペースがありました。

問題は候補④の水路(隧道)がどこから分岐してきたものなのかという点です。一番距離が短くて済むのはまっすぐ北の地点で分岐してきた場合(東寄りの点線)ですが、隧道が曲がっていたことになってしまうので少し疑問です。「水のない川 暗渠でたどる東京案内」という本でもこの東寄りの点線のあたりに掘られていたとする地図が載っていますが、根拠は残念ながらわかりませんでした。一方、隧道はまっすぐだったと仮定すると、台地の一番高いところ(中学校の下あたり)をくぐるコースになってしまいますが、候補③の水路から分岐していたことにもなるので、これはこれでアリかもしれないと思いました。

江戸時代でも縦横1mを超える隧道を300mも掘って水路を通していたものがあったらしいので、こんなコースにも可能性がありそうです。

上に書いたように候補③の末端の水路っぽさも捨てがたいので、候補③と候補④の両方の水路が存在していて、候補③の途中で分岐させて台地を横切るように隧道を掘って候補④としていたのではないか?と妄想してみました。

さて、もう少し光学通りを西大井駅方向に進んで、品川用水界隈で有名な「ピース湯」のある坂を上から見てみます。さきほどの坂よりもさらに大きな高低差があります。

水路は光学通りのすぐ脇ぐらいを同じ高さを維持しながらすり抜けていたのではないかと思われます。「ピース湯」の横(光学道路寄り)に水路の跡らしきものもありますが、光学通りからかなり下った位置なので、西大井駅まで流れていたにしては低すぎるかなあと感じます。

実際、さらにもう1本西大井駅寄りの坂道に行ってみると、その坂を下る途中にも水路の跡と思われる細い路地がありました。行き止まりなのでいかにも水路の跡です(笑)。

しかも水路の跡のそばに付き物だと言われているクリーニング店も光学通りにあります。この店のすぐ裏に水路があったと想像するとしっくりきます。

そして崖の縁に沿った水路は一旦光学通りから北側に離れ、西大井駅の踏切の手前で再び光学通りに近寄ってきてそのまま横切っていたのだろうと想像してみました。

このあと水路がどうなったかというと、光学通りに沿って東に流れていたという説明が多いように思いますが、現地に立ってみたら少し疑問に感じました。横須賀線を越えた後、光学通りは三叉路になっていますが、どうもこの三叉路の辺り、凹んでいるように思ったんです。

この写真の手前(足元)が凹んでいるように思えます。

反対側から眺めるとこうです。

もう少し細かい等高線を確認したらこんな感じでした。

当時の地面の凸凹が今でも残っているという根拠はもちろんないので、これもこじつけと言われればそうなのですが、地図を見た感じでは光学通りをまっすぐ流れていたというよりは少し南に逸れて水色で塗ってある辺りを回り込むようにしていたんじゃないかという気がしてきます。

上の地図で「伊藤博文墓」と書いてあるところは公園になっていますが、この公園の中から踏切りの辺りを観察してみました。

光学通りの向かいに水路の跡らしい路地が見えます。この路地に沿って流れ、踏切の南側を迂回してさきほどの踏切向こうの三叉路に出るルートを想像するとぴったりなように思います。その三叉路に向かって迂回して南から出るところは次のようになっています。

手前の路地は十分水路跡っぽい空気がただよっています。

さらにさきほどの三叉路のところで光学通りではなく瀧王子通りのほうに進んで西大井駅の南側に回ってみます。すると瀧王子通りから西大井駅のほうに向かってすごく細い路地があります。すれ違うことはとても難しそうですが、通っている人がいてびっくりしました。近所では有名な抜け道なんでしょうか。

ここを進むとこんな感じです。とても狭いです。

西大井駅側に抜けたところで振り返るとこうです。隅(オレンジ色のコーンが置いてあるところ)に路地の入口があるのですが、とても通れるように見えません(笑)。

このあとは西大井駅の駅前に向かって下り坂になっているので、もしこの路地が水路の跡なのであれば、ここを通って光学通りや立会川に流れていったのだろうと想像してみました。

次は「4.池上通り」です。